屋久島みらいへのバトンプロジェクト

project人や世界とつながり

学びあえる場所へ

おおぞら高校は現役在学生が10,000人を超え、多くの生徒がスクーリングで屋久島を訪れています。

日常生活では感じることのできない屋久島固有の気候や風土は、訪れる人の五感に働きかけ、自分を見つめなおし人や自然とのつながりを学ぶ機会を提供してくれます。それは自然とのふれあいだけでなく、全国の生徒が屋久島という場で出会い、感覚や感動を共有しあえるからこその体験です。

これまで屋久島本校やセンバスビレッジでさまざまな体験を通じた教育を実践してきましたが、学校という空間だけではなくこの屋久島そのものが学び舎であると考え発足したのが「屋久島みらいへのバトンプロジェクト」です。

このプロジェクトでは、屋久島本校という場所を次にのように活用し、屋久島のみらいの文化的価値を創造していきます。

一. スクーリングで全国から集う生徒たちが出会い、学び合う場

二. 海外からの渡航者を受け入れ国際交流を行う場

三. 地域に住む人々と屋久島の文化や産業をともに学ぶ場

地域、国、世代を超えてつながり、ともに学びあえる場所を目指して取り組んでまいります。

つながりと学びの場の

実現に向けて

屋久島本校は、山と海を見渡せる屋久島の南側に位置しています。おおぞらへ羽ばたく鳥をモチーフとした校舎には年間を通して多くの生徒が訪れます。プロジェクトの発足に伴い、生徒だけの学びの場ではなく地域や世界の人ともつながれる開かれた場とするため、現在の校舎に加えて新たな校舎の建築を行います。

この場所を一緒に創ってくださる方を検討するにあたって、大切にしたポイントはこの3つです。

1.屋久島の場所性を大切にし、ここでしかできない特別な体験を提供できること

2.校舎に子どもたちへのメッセージを込め、それを社会に向けて発信できること

3.日本国内だけでなく、世界への発信力を持っていること

「負ける建築」「自然と一体化するやわらかな建築」という隈研吾氏の考える設計思想は、私たちが思い描くビジョンと重なるものであり、新校舎の設計を隈研吾氏に依頼することが決定しました。

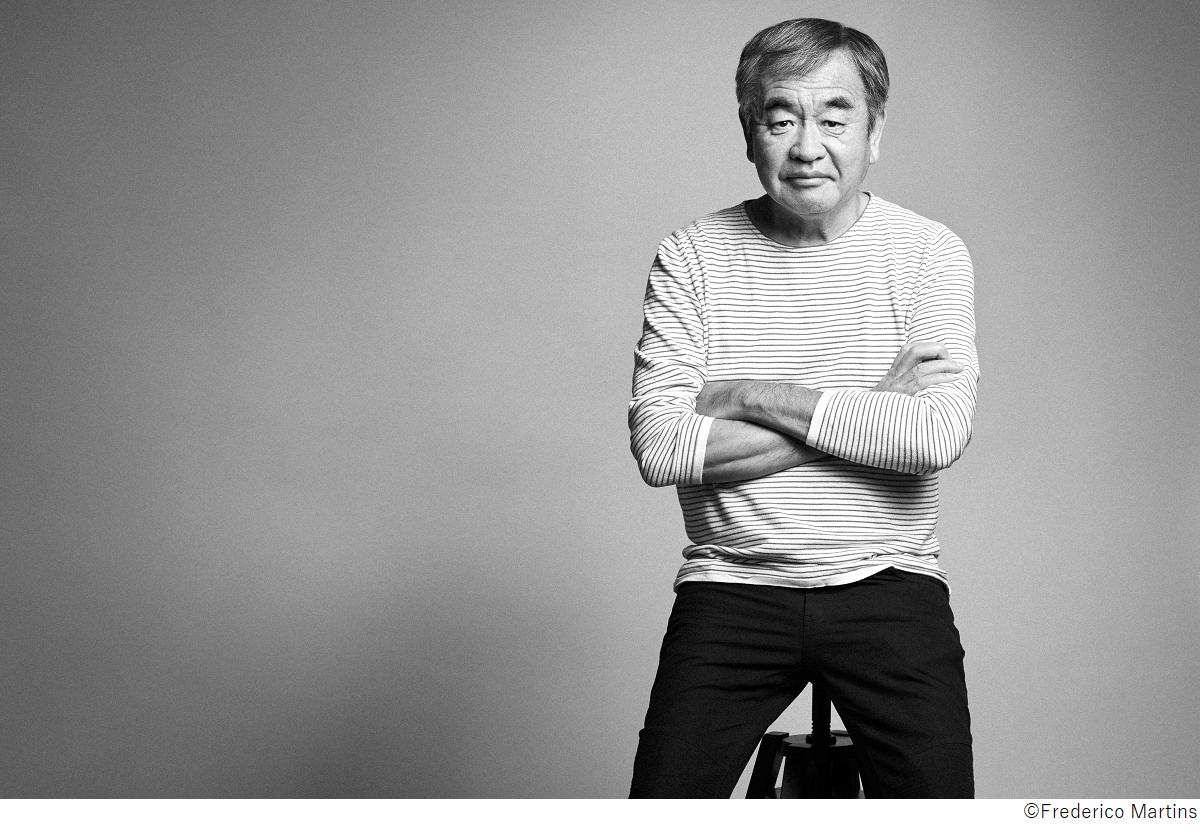

隈研吾氏 プロフィール

隈 研吾 (KENGO KUMA)

建築家。1954年生。東京大学大学院建築学専攻修了。東京大学教授を経て、現在、東京大学特別教授・名誉教授。1964年東京オリンピック時に見た丹下健三の代々木屋内競技場に衝撃を受け、幼少期より建築家を目指す。大学では、原広司、内田祥哉に師事し、大学院時代に、アフリカのサハラ砂漠を横断し、集落の調査を行い、集落の美と力にめざめる。コロンビア大学客員研究員を経て、1990年に隈研吾建築都市設計事務所設立。これまで30か国を超える国々で建築を設計し、国内外で様々な賞を受けている(日本建築学会賞、フィンランドより国際木の建築賞、イタリアより国際石の建築賞、他)。その土地の環境、文化に溶け込む建築を目指し、ヒューマンスケールのやさしく、やわらかなデザインを提案している。

2024.02.16

屋久島本校

新校舎デザイン初公開

屋久島の地形と一体となる

全く新しい校舎

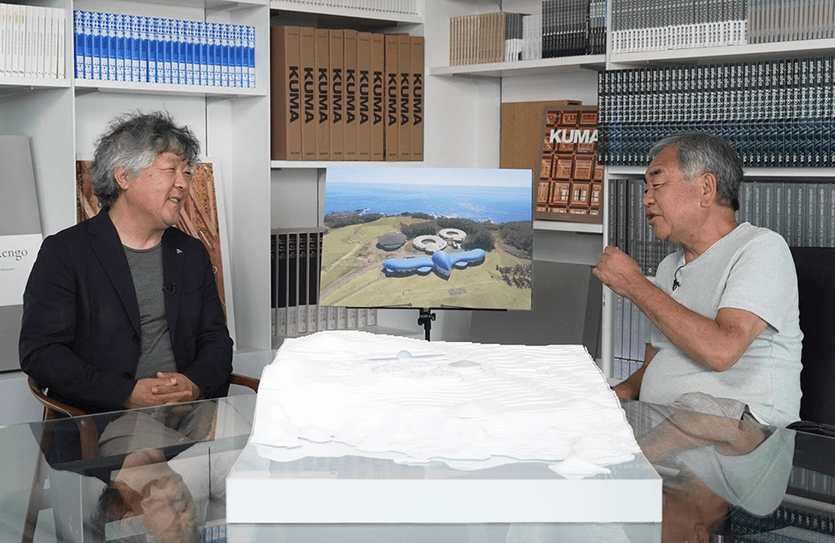

おおぞら高校 屋久島本校の新校舎を建築家・隈 研吾氏が設計。2025年度中の完成に向けて、校舎のデザインが決定しましたのでお知らせします。

屋久島の地形と一体となる校舎。山々の美しい稜線をなぞる大屋根。海・山を同時に見渡すことができる新校舎は、訪れる人たちが五感で屋久島の地形そのものを感じる設計となっています。

学校という空間だけではなく、屋久島そのものが学び舎であること。校舎という枠を超え、地域との交流、国際交流、多世代教育を通じ生徒も大人も、ともに学びあえる場所であり、訪れる人々の五感を震わせる場でありたいという願いを込めています。

屋久島の美しい景観を最大限に生かし、新校舎はどの方向からも開けている開放的な空間となっています。山・海・教室をつなぐナカドマは訪れる人々の交流の拠点です。職員室に、海の教室が二部屋・山の教室が二部屋、450席が用意できる多目的ホールを十字型のナカドマがつなぎます。どの教室からも海を見ることができ、屋久島の木材を使った教室で屋久島を全身で感じることができます。職員室は様々なレイアウトにできるオープンな空間としており、いろいろな会話を職員室でできる環境となっています。

新校舎は2025年秋竣工、2025年度中の完成を予定しています。

2023.11.24

茂木健一郎校長

×

ワーカウェイヤー

インタビュー

人と世界をつなぐ屋久島

ワーカウェイとは、「旅行者」と現地の「ホスト」をマッチングするウェブサイトです。「ボランティア活動を手伝う代わりに、旅行者には通常、住まいと食事を提供してもらえる」という仕組みです。屋久島本校も「ホスト」になり、海外から来てくださる方々を受け入れることで国際交流の場となっています。

今回は、二人のワーカウェイヤーと茂木校長が対談を行いました。国際交流をありのままに感じていただきたいという茂木校長の熱い想いから、インタビューをノーカットでお届けします。彼女たちの声にぜひ耳を傾けてください。

ワーカウェイに興味をお持ちの方

屋久島おおぞら高等学校は海外からワーカウェイヤーやボランティアをお迎えしています。ボランティア活動や交流を通じて、屋久島固有の自然や文化に触れてみませんか?

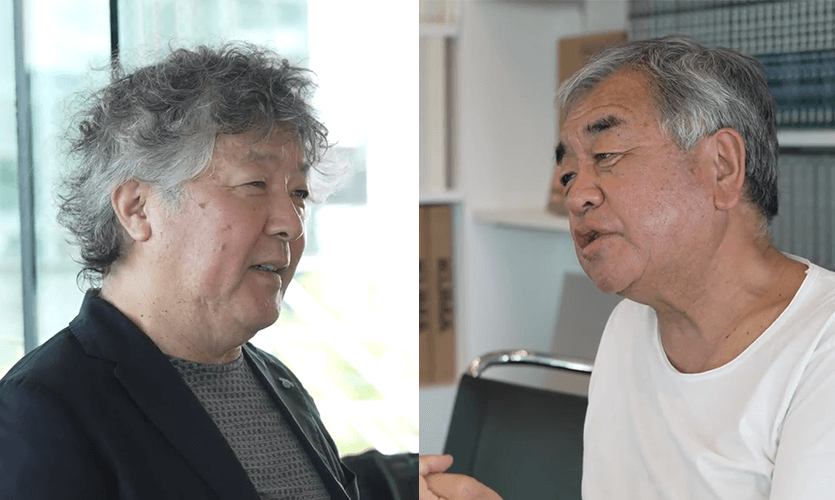

2023.08.24建築家・隈研吾氏

×

茂木健一郎校長

新校舎対談

「すぐに浮かんだのは、生徒、コーチの顔」

隈研吾氏の建築アイデアをもとに、屋久島の場所性を活かしてどんな新校舎が生まれるか意見交流を行いました。茂木校長のインスピレーションもかき立てられ、新校舎に訪れた人がこの場所を通じて何を感じるか、対談の中で想像が次々と広がっていきました。

対談を通じて浮かんだのは、新校舎に目を輝かせる生徒やコーチの顔。そして地域の方々や世界とのつながりの場にもなることで、豊かな感受性とともになりたい大人を描いていく姿です。打ち合わせを経てどのような新校舎となるか、今から期待で胸が膨らみます。

対談動画

topics過去のトピック

(クリックで開きます)

▼隈研吾氏×茂木校長 キックオフ対談

mediaメディア掲載情報

- 2023/06/07 鹿児島建設新聞

- 2023/06/13 屋久島経済新聞

- 2023/06/10 朝日新聞東京版

- 2023/07/10 建設通信新聞

- 2023/07/14 モノ・マガジン(facebook)

contactお問合せ先

本プロジェクトについてのお問い合わせは、

以下までよろしくお願いいたします。